車には当たり前のように標準装備されているABS。実は最近、バイクにも普及が進んでいるのはご存知でしょうか。

バイク用のABSは2018年10月以降に新車販売される車には必ず装着しなければいけません。

しかも2018年10月以降段階的に義務化が進み、新車には必ず装着しなければいけないものになっています。

しかし実際のところ、

- そもそもABSって一体どんな機構なの?

- バイクにABSが付いてると本当に安全なの?

- 自分のバイクには付いていないけど大丈夫?

などの疑問も浮かぶのではないでしょうか?。

そこで今回は、

- バイクのABSの仕組み

- 装着していることによるメリットやデメリット

- 後付けができるのかどうか

- 各メーカーのABSについて

といった内容をご紹介していきます。

ABSの必要性

ABSを簡単に説明すると、ブレーキを強くかけた時にタイヤがロックするのを防いでくれる機構のことを言います。

正式名は”アンチロックブレーキシステム”と呼ばれ、国土交通省では、以下のように定義されています。

走行中の車両の制動に著しい支障を 2 及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置。

国土交通省「道路運送車両の保安基準」「装置型式指定規則」「道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示」等の一部改正について

ABSがあることで直進時にフルブレーキをしても機械的にタイヤがロックするのを防いでくれますので、ライダーは転倒を恐れずに強いブレーキをかけることができます。

↓こちらの動画では実際にABSが作動しているところが紹介されています。

映像でもわかるように、ブレーキをかけた時にタイヤがロックすると、タイヤが地面を捉えなくなるため、簡単にスリップしてしまいます。

低速走行であれば立て直せるかもしれませんが、ある程度スピードが出ている最中にタイヤがロックすると、コントロールが効かなくなります。

タイヤがロックすると、

- フロントタイヤ・・・スリップダウン(倒れるような転倒)

- リアタイヤ・・・ハイサイド(バイクから投げ出されるような転倒)

に繋がります。

もちろんブレーキをかける時にタイヤをロックしないようにすれば良いのですが、公道では急に前の車がブレーキをかけたり、人や動物が飛び出してきた時などの緊急事態も起こります。

ABSがあれば、緊急時でも安全な原則に繋げることができます。

ABSの歴史

ABSは元々鉄道で用いられていた技術でした。

鉄道ではブレーキをかけた時にタイヤがレールの上でロックし、振動や異音などが発生するトラブルに見舞われていました。そこで1936年、ドイツのボッシュ社が車輪のロックを抑制する機構を開発したのが始まりと言われています。

そして1947年にはイギリスのダンロップ社が航空機用のABSを開発します。

ただ、ABSと言っても現在のようにブレーキの制動力を最大化する目的ではなく、車輪へのダメージを軽減するような簡単な機構だったようです。

1969年には自動車用のABSが開発され、1987年にバイク用ABSが開発されるようになりました。

ABSの仕組み

ABSは基本的にディスクブレーキに装着されていることが多いため、ここではディスクブレーキで話を進めていきます。

ブレーキは、回転するブレーキローターをブレーキパッドで挟み込んで生じる摩擦力によって減速を行います。もちろんブレーキの強弱はライダーの力加減によってコントロールされます。

そしてブレーキでしっかり減速させるには、タイヤが地面にグリップしている状態でなければいけません。

しかし雨天時や気温が低い時はタイヤのグリップが低下しており、この状態でグリップを上回る力でブレーキをかければ、タイヤは簡単にロックします。

ABSは、センサーがタイヤがロックしていると検知したら意図的にブレーキの油圧を制御し、タイヤがロックする直前の最適なグリップ力を得られる状態にしてくれます。

もう少し詳しく説明すると、ブレーキを意図的にかけたり緩めたりをかなり早いスピード(1/1000秒単位とも言われています)で連続的に行うといったことをコンピュータ制御で行っています。

そのためABSが作動している時は、解除→制動→解除→制動と連続的にブレーキが操作されているので、ゴツゴツと突き上げるようなフィーリングを感じることもあります。

しかし最近のABSは、作動中でもほとんど違和感を感じないほど性能が向上してきているのも事実です。

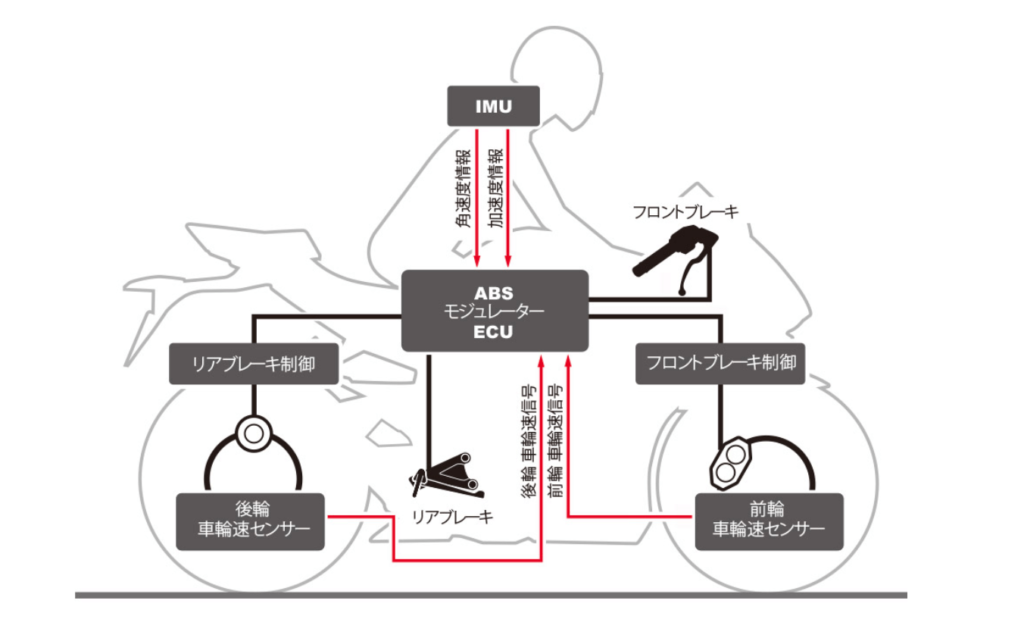

ABSを構成する主要部品

ABSには、

- モジュレーター・・・ブレーキの力を制御する装置

- 車輪速センサー(パルスセンサー)・・・タイヤがロックを調べるセンサー

が必要となります。

ホイールに取り付けられたパルスセンサーが前後輪のタイヤの回転差を検知し、ズレが生じているとモジュレーターがブレーキがロックしていると判断し、各ブレーキ機構に信号を送ります。そしてブレーキ制御装置は回転が少ない方のブレーキを瞬間的に解除をします。

ちなみのこの機構は、フロントブレーキとリアブレーキ両方が同じような構成となっています。

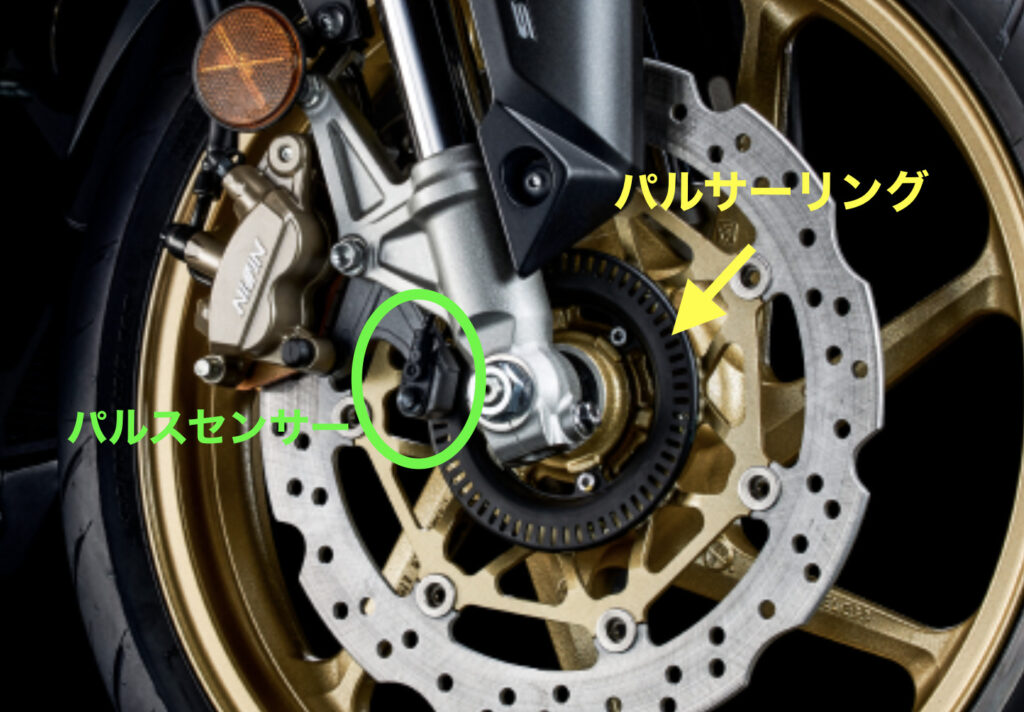

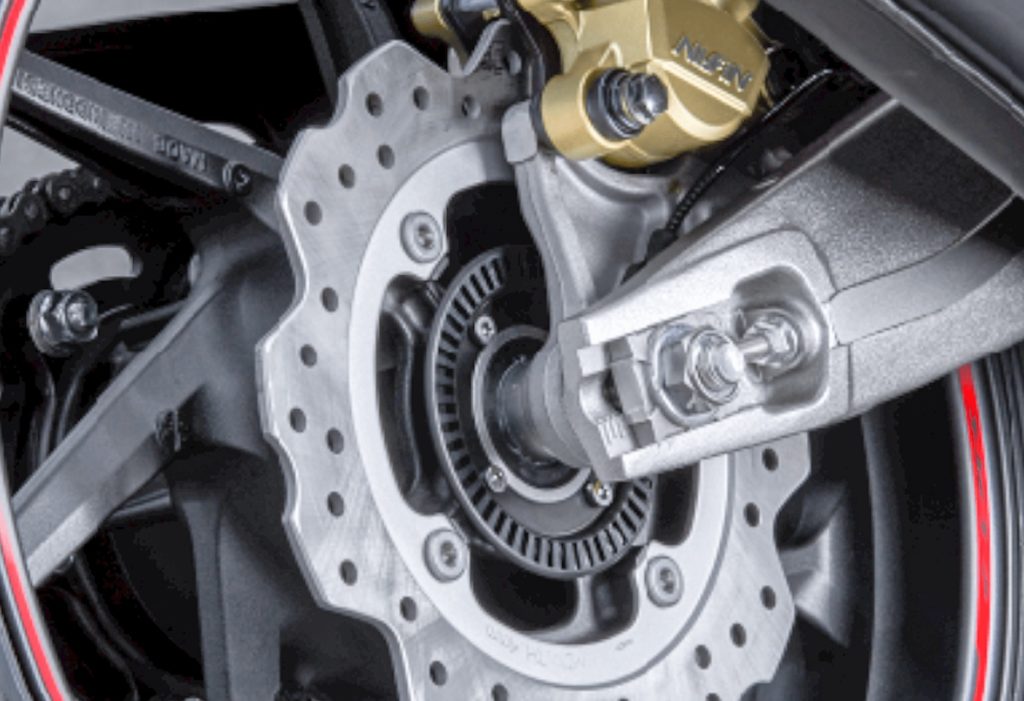

バイクにABSがついているかどうかの見分け方

ABSが付いているバイクかどうかは、

すると、ホイールにパルサーリングとパルスセンサーが付いているかどうかで判断できます。

パルスセンサーとは、ホイールの回転数を検知する部品のことで、上の写真のようにシルバーで溝がたくさん掘ってあるパルサーリングと信号を読み取るパルスセンサーが付いています。

そのためブレーキキャリパー付近にコードが伸びた部品が付いており、丸い銀色の部品が付いているとABS付きのバイクと判断することができます。

ちなみにABS無しのバイクはこのようになっています。

ABSの義務化は2018年からスタート

バイクのABSは、万が一の転倒を防いでくれるため、安全装置として高い評価を受けています。

そのため2015年には「道路運送車両の保安基準」等を改正し、バイクの制御装置に対して「先進制動システムの装備を義務付ける」と告知されました。

具体的には、以下のようになっています。

- 125cc以上・・・一定の技術的用件に適合したABSを必ず取り付けなければいけない

- 51cc〜125ccまで・・・一定の技術的用件に適合したABSかCBSを取り付けなければいけない

※50cc以下のバイクやオフロード・エンデューロ・トライアル競技用車両は除く

「道路運送車両の保安基準」「装置型式指定規則」「道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示」等の一部改正について

この改正が適用されるのが、

- 新車・・・2018年10月1日〜

- 継続販売車・並行輸入車・・・2021年10月1日〜

ですので、現在では新車で販売されるほぼ全てのバイクにはABSかCBSが装着されていなければならないということになります。

51cc以上125cc以下のバイクに装着しなければいけないCBSとは?

先ほどご説明したように「排気量51cc〜125ccまでのバイクにはABSかCBSを取り付けなければいけない」とされましたが、そもそもCBSとはどのようなものなのかでしょうか。

CBSとは、「前後輪連動ブレーキシステム」とも呼ばれ、前後一方のブレーキをかけた時、もう片方のブレーキが補助的に作動するようにしてくれる機構のことを言います。

さらにCBSは2種類に分けられます。

- デュアルコンバインドブレーキ・・・どちらか一方をかけるともう片方も作動する

- コンビブレーキ・・・リアをかけるとフロントも作動する

デュアルコンバインドブレーキは、右のブレーキレバー(フロント)を握ると、リアブレーキも一緒にかかるようにしてくれます。

そのためライダーが慌ててフロントブレーキだけを握ったとしても、リアブレーキも補助的に作動していますので、安定して止まることができるのです。

ちなみにこの機構はホンダのVFR800などの大型バイクにも採用されています。

反対に、リアブレーキをかけた時にフロントブレーキも補助的に作動させるのがコンビブレーキとなります。

左手でリアブレーキを操作するスクーターなどに採用されることが多いようです。

一見するとCBSがあれば片方のブレーキさえ握っていれば良いと思うかもしれません。

しかし補助的に作動するブレーキは、あくまで先にかけたブレーキの補助をするための効き具合しかありませんので、ライダーがブレーキを握った方が確実に大きな制動力が得られます。そのため、減速する時は今まで通り両方のブレーキを使うように心がけましょう。

CBSについてはこちらでも詳しくご紹介しています。

最近のバイクはリアブレーキにもABSが付いている

バイクのABSは一般的にフロントブレーキに装着されていましたが、最近ではリアブレーキにも採用されるようになってきました。

ABSが登場した当時は性能があまり良くなかったため、ロックしやすいリアブレーキに採用するとかえって制動距離が長くなり、逆効果になると判断されていたからです。

また、ABSを装着していると、装着していないバイクと比べて価格が数万円〜十数万円ほど高くなるため、製造コストの削減のためとも言われています。

しかし最近のABSは性能が向上し、装着の義務化にともない製造コストも抑えられてきたため、少しずつリアブレーキに採用されるバイクも増えてきました。

日本は世界と比べてABSの義務化が遅れた

ちなみにヨーロッパでは2016年からABSの義務化が始まっており日本は遅れての導入となりました。

その原因として、製造コストの増加による価格上場の懸念があったからとされています。

ヨーロッパでは大型バイクは高額のバイクが多く、ABS装着によりコスト増加の影響が少なかったのです。

しかしアジア圏や日本では小型バイクの流通が多かったため、高額なパーツを使用するABSを装着することにより大きく価格が上昇し、売れなくなる懸念がありました。

日本でも義務化が始まったとはいえ、当然ながら2018年10月以前に販売されたバイクも世の中には沢山あるのも事実。

ABSシステム開発のリーディングカンパニーであるボッシュ社は「もし仮に全てのバイクにABSが装着されると、生命に関わる重大事故の4分の1を防止できる」と発表しています。

ABSのメリット

ABSの仕組みなどをご紹介しましたが、ここで改めてメリットとデメリットについてご紹介します。

まずはABSのメリットから見ていきましょう。

- 緊急時に転倒事故を防げる

- 安定した減速が可能

- ハンドル操作に集中できる

- 保険料が安くなることもある

①緊急時に転倒事故を防げる

よっぽどの低速走行でない限り、フロントタイヤをロックすると簡単に転倒してしまいます。それじゃなくてもヒヤリとして心臓に悪いかもしれません。

しかしABSがあると、タイヤのロックを防いでくれるため、とっさの時に慌ててブレーキを握っても安全に止まれます。

※ただし、必ずしも安全に停止できるとは限りません、あくまでABSは補助的なものだと認識しておましょう。

②安定した減速が可能

ABSが搭載されているバイクだと、ブレーキを最大限に作動させようと思えば、単純に目一杯ブレーキを握れば良いだけですので、操作に慣れていない人でも安定した減速が可能です。

しかも水たまりや砂利道でも安定して止まる事ができます。

③ハンドル操作に集中できる

もしABSを搭載していないバイクでフルブレーキをすると、ブレーキレバーを握ることに必死になりすぎるあまり、ほかのことに集中できません。

しかしABSが搭載されていれば、ブレーキを目一杯握ったままでもホイールが回転し続けるため、その分ハンドル操作に専念できます。

そのため緊急回避が必要な場面で、間一髪障害物を避けられるかもしれません。

④保険料が安くなることもある

ABSが装着されているバイクだと、保管会社によっては保険料が安くなる可能性もあります。

自動車保険では「ABS割引」というものを聞いたことがあるかもしれませんが、実はバイクにも「ABS割引」が適応される保険があるのです。

例えば三井ダイレクト損保のバイク保険だと、対象のバイクにABSがついている場合対人賠償・対物賠償・人身傷害・搭乗者傷害及び自損事故担保特約が5%割引となります。

ABSのデメリット

では次に、ABSのデメリットについても見ていきましょう。

- 制動距離が長くなる

- 値段が高くなる

- 修理代も高くなる

- バイクの重量が重くなる

①制動距離が長くなる

これまでご説明したように、ABSはバイクのブレーキを一旦緩めてホイールがロックしないようにする装置ですので、ABS無しのバイクと比べると制動距離が長くなってしまいます。

現代の技術ではかなり改善されてとも言えますが、やはりライダーが自分で入力した方がしっかり止まれるということですね。

②値段が高くなる

ABSはセンサーとモジュレーター、ABSユニットなどが必要であるため、どうしてもその分値段が高くなってしまいまいがちです。

金額で言うと、数万円〜十数万円単位で変わってくることもあるようです。

そのため今までABSが付いていないバイクしか買ったことがない人からすると、割高に感じることもあると思います。

しかし前述したように、2018年からABSの義務化が始まりましたので、この先ABSの値段はどんどん下がってくるとも考えられます。

③修理代も高くなる

ABSの値段が高いということは、ABSが故障すれば交換部品の値段も高くなることが考えられます。

また、ABSはコンピュータ制御されており、複雑な構造をしています。そのため一度故障すると原因を探るのに一苦労したり、部品を取り外すのが困難だったりと、多くの工数がかかるのです。

工数がかかると、その分工賃も必要となるため、さらに高額な修理費が必要になるでしょう。

④バイクの重量が重くなる

ABSが付いていると、その分車重が重くなります。

もちろんバイクにもよりますが、ものによっては10kgほど増してしまうこともあるようです。

車であれば10kg増でもほとんど影響がないように思うかもしれませんが、バイクで10kgと考えると、相当運動性能が変わってきます。また、取り回しも重くなりますのも厄介なところです。

バイクレースではABSをあまり使っていない

ここまで街乗りバイク中心に話を進めてきました。ではバイクレースの世界では、ABSをどのように扱っているのでしょうか?

MFJ(日本モーターサイクルスポーツ協会)の競技規則によると、以下のように記載されています。

車両公認時にABSが装着された車両の場合、ABS用のECU交換、取り外しとABS 関連モジュレーター・ユニットの搭載位置変更、取り外しおよびホース類の変更 は許可される。

ABS機能が排除された場合でも、ABS仕様のマスターシリンダーおよびブレーキ キャリパーの改造は禁止される。

ST600用公認車両にABS仕様とノーマル(ABS未装備) 仕様が設定されている場 合は、ABS仕様からノーマル仕様への変更も許可されるが、マスターシリンダー とブレーキキャリパーはセットでノーマル仕様を使用しなければならない。

ST600技術仕様 7-3-7-12

ベース車両(購入時の状態)がABS付きである場合、そのままABSが付いている状態でレースに参戦できるということですね。

また、ECUやモジュレーターの交換も認められています。さらにABSが必要ないと判断したら取り外しても問題ないようです。

デメリットでもご紹介しましたが、ABSが付いているバイクは、ABSが付いていないバイクと比べてフルブレーキした時の制動距離が長くなってしまいます。

そのため、より短い距離で減速したいレースやサーキット走行では、ABSがないバイクの方が有利なんですよね。

ただし雨の走行など、スリップしやすい状況であれば、ABS付きのバイクの方が転倒のリスクを減らせるため、反対に有利な場合もあります。

スプリントレースならともかく、耐久レースでは安定して制動させられるABS付きのバイクの方が良いという考え方もできますね。

バイクにABSは後付けできない

自分のバイクにABSがついていない場合、現段階でABSを後付けする事はできません。

なぜなら、ABS機構はセンサーとコンピュータによって複雑な制御がされているため、既存のバイクにABS機能を追加するのは高度な専門知識が必要だからです。

しかもABSの機能は、メーカーによって開発の仕方も違い、その制御方法はブラックボックス化されていると言って良いほど謎に包まれています。

そのため開発者レベルの知識がある人でなければ、後付けでABSを入れ込む事はできないのです。

ただし、ABS自体は安全上の評価が高まって普及させようという働きがありますので、この先後付けのABSが販売される可能性もゼロではありません。

ABSのキャンセル方法

ABSは電気的な信号で作動していますので、実はヒューズを抜いたりセンサーの配線を抜いたりすれば簡単に解除できます。

過去には、あまりにもABSのできが悪くてキャンセルして走る人もたくさんいたんだとか…

しかしABSはECUを介入して接続されているため、接続を解除すればECUが間違って「故障」と判断してしまう可能性があります。

そのため走行中にブレーキをかけるとエンジンが切れてしまうこともあるのです。

それに、最近のバイクのABSはどんどん性能も向上しているため、わざわざABSを解除する意味はないとも考えられます。

ABSのキャンセルは違反になる

上記でABSを解除できるとお伝えしましたが、もともとABSがついていたバイクでABSを解除すると違反になるので注意してください。

道路運送車両の保安基準に満たすことができずの「不正改造」となります。

具体的には15日以内に必要な整備を行う必要があり、従わなければ50万円以下の罰金となります。(道路運送車両法第54条の2)

各バイクメーカーのABS

バイクのABS開発は、少しでも安全に止まれるよう、各メーカーが日進月歩で開発を進めています。

そのためメーカーによって独自の進化を遂げていると言っても過言ではありません。

そこで、国内2大メーカーでもあるホンダとヤマハが開発したABSについて詳しく見て行きましょう。

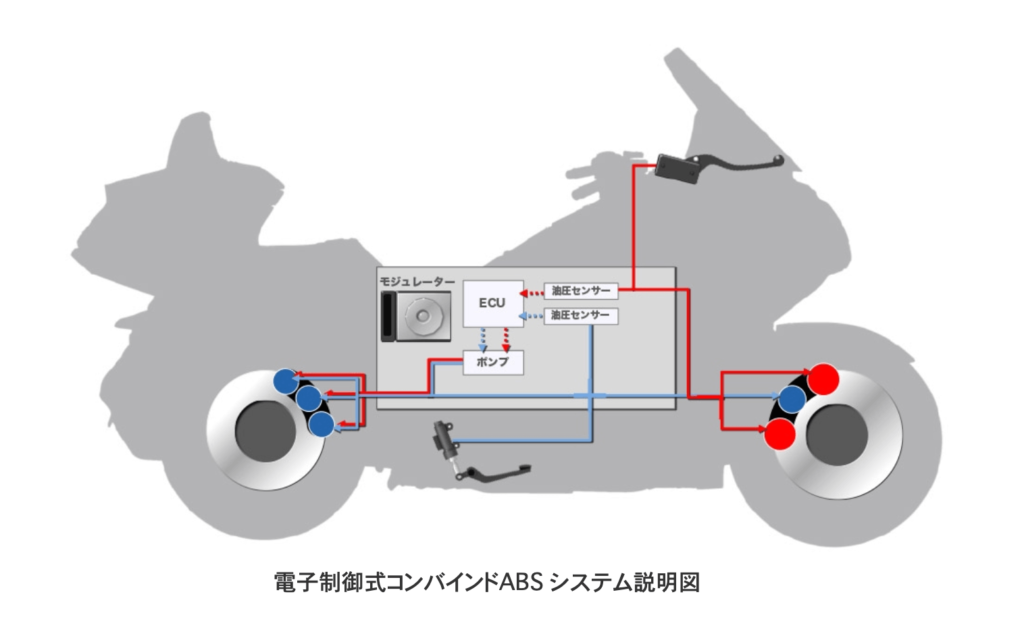

【ホンダ】電子制御式コンバインドABS

ホンダは、CBSとABSを1つのシステムにした「電子制御式コンバインドABS」と呼ばれるABSを開発しました。

これは前後のブレーキバランスをコンピュータによって制御し、ブレーキ時にバイク姿勢が急激に前下がりにならないように制御します。

また、最近のバイクは走行シチュエーションに合わせてエンジンフィーリングが選択できるようになっています。

そしてそれに合わせて最適なブレーキフィーリングに変更できるようになっているのです。

この電子制御式コンバインドABSは、ゴールドウイングなどといった「乗り心地重視」のバイクに採用されることが多いようです。

【ヤマハ】リニア制御ABSシステム

ヤマハが開発した「リニア制御ABSシステム」は、基本的な動作は今まで説明した基本的なABSの機構と変わりませんが、油圧調整機能が無段階に変更できます。

そのため車輪のロック状況によって最適なロック状況を作り出すことができますので、ABS作動中でも非常に滑らかなフィーリングとなっているようです。

実際にABSが作動しているところの映像

最後に実際にABSが作動している映像をご紹介します。

↓白バイ隊員によるABSのデモ走行の映像は、見ているとちょっとハラハラしますね。

↓こちらはホンダの電子制御式コンバインドABSのでも走行となっています

まとめ:バイクのABSはレースではいらないかもしれないが街乗りでは必要!

バイクのABSについて詳しくご紹介しました。ABSのメリット・デメリットをもう一度おさらいしてみると、

- 制動距離が長くなる

- 値段が高くなる

- 修理代も高くなる

- バイクの重量が重くなる

- 制動距離が長くなる

- 値段が高くなる

- 修理代も高くなる

- バイクの重量が重くなる

となります。

こうして見るとABSはメリットばかりではなく、デメリットも多く存在するようにも思います。

ABSは万が一の時に役立つ機構とも言えますので、目に見えた効果を感じることが少ない機構とも考えられます。

しかもレース現場では、まだまだ煩わしい機構として取り外されてしまうことがほとんど。

しかしその万が一の時に、少しでもバイクをコントロールしやすいようにしてくれるのも事実ですので、バイク初心者にこそ必要なものとも考えられます。

さらにABSは、これから標準装備される機構でもあるため、各メーカーの開発もどんどん加速して行きます。そうなるといずれデメリットは無くなっていくことでしょう。

バイクの最新電子制御システムは、ABS以外にもさまざまなものがありますので、下記の記事も参考にしてみてください。

↓クイックシフター:クラッチを切らなくてもシフトアップできる

↓トラコン:加速時のホイールスピンを制御してくれる

↓オートブリッパー:シフトダウン時のブリッピングを自動でやってくれる機構

↓スリッパークラッチ:シフトダウンをした時のショックを和らげてくれる

↓CBS:一方のブレーキをかけた時にもう一方のブレーキも作動させる